Nuestra compatriota Linda Lecca (trujillana), perdió por puntos ante la mexicana Maribel Ramirez, en la sexta defensa de su titulo de campeona mundial de box, categoría Super Gallo. Nuestra compatriota luce cinturón rojo en este vídeo.

Cajatambo es una bella ciudad, de clima agradable y gente acogedora. Sus mayores atractivos son las fiestas patronales, que se realizan durante la útima semana del mes de julio, y la Cordillera de Huayhuash con su famosos nevados Yarupajá (el segundo pico más alto del Perú después del Huascarán), Huacshash, etc. Todo este sistema montañoso está a tres horas de caminata desde la ciudad y a media hora desde la carretera que va al pueblo de Uramasa.

Desde Cajatambo Perú.

domingo, 27 de mayo de 2018

LOS AUTÉNTICOS DE CAJATAMBO

El nombre del conjunto es ya un intento por retener un patrimonio musical que se nos va con la modernidad. Los integrantes del conjunto vivieron su adolescencia y juventud en Cajatambo entre los años 50 a 60 del del siglo pasado. La actitud y el estilo quedan a consideración de nuestros ilustres visitantes.

domingo, 20 de mayo de 2018

NO ES CHOLITO DE CAJATAMBO. PERO...

Cholón es un distrito de la Provincia de Marañón, Departamento de Huánuco. En ningún pueblo cercano a Cholón, del propio Departamento de Húanuco, Ancash o San Martín, se ejecuta el huayno con el estilo que lo hace este guitarrista campesino que se llama a sí mismo "Cholito de Cholón". El estilo es autenticamente cajatambino, el de antaño, cuando se armaban jaranas con una o dos guitarras. Es más, este huayno "hojita verde de la coca" tiene una tonada que se acerca al estilo de "Los Ruiseñores de Gorgor", específicamente a la pieza que se refiere a Gladys Zender, mis universo. Llama la atención su estilo. Es presumible que haya frecuentado con algún cajatambino aficionado a la guitarra.

Discrepo con algunas partes de las letras de los huaynos que canta el Cholón, pero aprecio su estilo musical.

Nota.- El término Departamento es más razonable que Región. La regionalización se ha distorsionado. La idea era conformar cada región con la integración de varios departamentos.

domingo, 29 de abril de 2018

LA CUNA DEL QUECHUA ? 4ta.

PARI.- Palabra quechua que significa calentado a máximo. El pari es un potaje ancestral y típico de Cajatambo. "Intelectuales" afectados por el soroche, o algún mal, le denominaron sopa de piedras. Veamos si se justifica semejante calificativo.El pari no es un plato de diario. Se prepara con motivo de fiestas por lo general, para el deleite y la satisfacción de muchos cientos de comensales, prácticamente para todo el pueblo. Su distribución es gratuita.

La preparación implica una ardua actividad, desde las primeras horas de la mañana, cuando no desde la víspera, hasta el medio día en que se sirve. Ello es factible gracias a la participación voluntaria de varias personas especializadas y conocedoras de los secretos y detalles de cada uno de los pasos inherentes al proceso de elaboración de este delicioso potaje.

Los ingredientes: papaseca molida, carnes frescas de res, cordero, gallina y cuy, carnes deshidratadas o charqui de res y cordero. Además los condimentos y agua. La cancha de maíz amarillo no es ingrediente pero es compañera infaltable en la mesa. Algunas de las carnes, durante su cocción o después, son sometidas a procedimientos especiales, cada cual en sus respectivos recipientes. Cuando se ha concluido con todos estos pasos previos, que demandan casi el 50% del total del tiempo destinado a la preparación del potaje (unas 8 horas aproximadamente), hace mucho rato que todos los ingredientes están fríos. Tal es así no por casualidad sino porque es parte del procedimiento.

Llegado el momento de almorzar, los comensales hacen largas colas para ingresar a los espaciosos ambientes del recinto donde se ofrece el almuerzo, en tanto que los familiares y amigos del oferente pasan directo al comedor. Al momento de servir los ingredientes se colocan por porciones en los mates, que son recipientes de origen vegetal y tienen como características su buena capacidad para la cantidad y ser un magnífico aislante del calor. Para completar este acto, en ambiente especial, se tiene la cantidad necesaria de tipos, formas, y tamaños de piedras escogidas en el río, caldeadas a más de 400ºC (de ahí el nombre pari, palabra quechua); dos de estas piedras se colocan dentro del mate; el contenido entra en ebullición.

El periodista que dijo sopa de piedras debió considerar: que él no comió las piedras (no sabemos si lo intentó), que las piedras no son ingredientes sólo sirven para calentar la comida (es el prototipo del horno microondas).

Palabras relacionadas a la sociedad y afines (cuarta entrega).

- Acachag: Caliente

- Acachash: Que se ha procedido a calentar.

- Acu: Vamos.

- Aihuay: Anda, acude (imperativo).

- Ananau: Interjección que revela dolor físico.

- Apay: Lleva, conduce.

- Ashinacuy: Buscarse los unos con los otros .

- Ashuy: Retírate, hazte a un lado.

- Apasicuy: Encargar a una segunda que lleve alguna cosa, mensaje, rtc.

- Apchiy: Carga sobre las espaldas.

- Asua: Chicha.

- Asuacuy: Preparar o elaborar la chicha.

- Auga: O auca. danzante disfrazado diablo.

- Ari: Aceptación.

- Aumi: Sĺ.

- Ayui: imprativo de ayudar. También significa criar, adoptar un niño o niña.

- Ca: Toma, recíbeme.

- Caquiarish: Ha eructado.

- Cachariy: Libéralo, suéltalo.

- Chahua: Crudo.

- Chichu: Embarasada o preñada (el mismo término se aplica personas y animales).

- Chiuche: Niño o niña.

- Churay: Guarda.

- Chuchuyan: Está lactando.

- Churre: Niño, niña.

- Cucho: Orilla, canto, borde.

- Culu: Madera rústica,sin labrar.

- Culu-apchiy: Antiguo ritual del transportado o traslado de maderos para el techado de casas.

- Curur: Ovillo de hilo producido artesanalmente.

- Cutimuy: Regresa.

- Cutisiy: Devuelve.

- Cusuy: Corta (de cortar).

- Garay: Dale de comer.

- Gapariy: Gritos que solían lanzar los hombres

- en los antiguos rituales de cosecha de trigo, de traslado de maderos, etc. al concluir, el grupo de mujeres participantes en la actividad, la entonación del harawi.

- Gahuay: Cuida.

- Gampa: Tuyo.

- Garguy: Saca a los animales de su encierro. Saca a una persona de un lugar de modo no cortés, o con prepotencia.

- Gorpa: Huesped.

- Guhuay: Tu esposo.

- Guishiay: Enfermedad.

- Gumay: Dame.

- Huachanayan: Está a punto de dar a luz o de parir (si se trata de animales).

- Huachag: Que tiene gran potencial para reproducirse.

- Huancu: Danzante guerrero. Tambien significa envolver.

- Huanacog: Que se arrepiente de malos actos.

- Huagra: Cuerno. Tamabién mujer infiel.

- Huaugui: Hermano.

- Huarmi: Mujer.

- Huarmiy: Tu mujer, tu esposa.

- Huaranga: Mil.

- Huara: Mañana.

- Huara-huarantin: Mañana, pasado mañana o más adelante.

- Huaraca: Honda.

- Huatu: Cuerda, pasador o similar que sirve para amarrar algo.

- Huatay: Amarra, ata.

- Hualuy: Corta con el machete.

- Huarcuy: Cuelga.

- Huaylluy: Amar.

- Huayllucuy: Amar un varón a una chica o, una mujer a un hombre.

- Huayra: Pronto.

- Huegui: Lágrimas.

- Huichgay: Cerrar. Poner en prisión.

- Huilay: Avisa.

- Huilca: Nieto o nieta.

- Huintuy: Llevar entre varios un féretro. Cargar algo pesado entre varias personas.

- Inti: Astro sol.

- Inticshay: Empinarse.

- Ishpanay: Apremio por miccionar.

- Ishpay: Orina.

- Jampi: Remedio.

- Jampiy: Pónle remedio al enfermo.

- Janchaca: Cuerda o similar con que las campesinas suben un tanto sus polleras, usándola como un segundo cinturón.

- Janchay: Llevar con la mano alguna cosa suspendida. También, conducir de la mano a un niño, anciano o inválido.

- Jora: Maíz germinado y fermentado que se emplea para elaborar la chicha.

- Laghuay: Lame.

- Lapiy: Aplastar con las manos un masa u otra cosa.

- Lamcay: Tocar, palpar.

- Luncuy: Llenar, poner en la boca de una persona, a la fuerza, comestibles u otra cosa. Es un modo de castigo.

- Luta: algo no válido, mal hecho.

- Llullu: Bebé. También un fruto tierno, que aun no madura.

- Mailay : Lava.

- Mailacuy : Lávate.

- Mailacuyan: Se esta lavando.

- Mailacushga: Ya se ha lavado.

- Mama: Mamá.

- Mamay: Tu mamá.

- Masha: Yerno.

- Milua: Lana.

- Nana: Hermana de alguien del sexo femenino.

- Nanay: Dolor.

- Nircur: Despues, luego, en seguida.

- Nuna: Persona.

- Ñacay: Tener dificultad para hacer algo.

- Ñacasicun: Hacer que otra u otras personas tengan dificultades.

- Ulgu: Varón, hombre.

- Ulgupay: Llamar la atención, reprender.

- Pacay: Esconde.

- Pai: El, es él.

- Paitacuy: Dejar algo al cuidado de un conocido o de alguien.

- Palay: Recoge.

- Palla: Esposa o esposas del inca.

- Pany: Hermana de un varón.

- Pari: Calentar algo a máxima temperatura. Pari es también un potaje frío que, poniendo unas piedras especiales candentes en el plato ya servido, se pone en ebullición.

- Pirá: No sabemos quien podrá ser.

- Piruro: Rueca.

- Pitán: Quien es?

- Pishipash: Cansado.

- Pulian: Hierve.

- Puscay: Hilar de modo tradicional: con el huso y la rueca.

- Quiyaya: Mujeres danzantes, que acompañan a las aucas.

- Ratacush: Se ha caído.

- Rimay: Habla.

- Rimanacuy: Intercambio de opiniones sobre un tema.

- Pucsay: Poner un recipiente u objetos similares con la boca hacia abajo.

- Rucu: Viejo.

- Runcu: Bolsa de tela.

- Rupay: Quemar, arder, calor del sol.

- Shamun: Viene.

- Shamuy: Ven.

- Shanapa: Comida calentada.

- Shucuy: Ojotas.

- Shuway: Espera.

- Shucay: Silva.

- Sucuy: Tu sombrero.

martes, 17 de abril de 2018

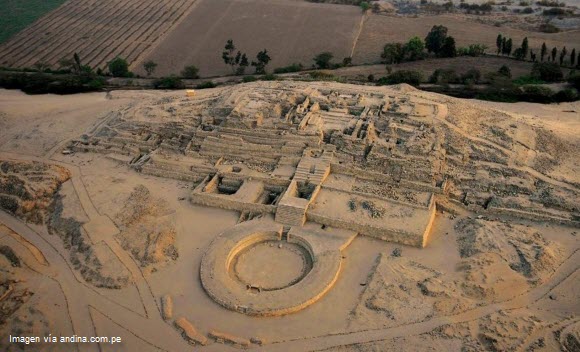

CARAL, CUNA DEL QUECHUA 3ra.. parte

Caral.-Alfredo Torero,distinguido lingüista, ya fallecido, llegó a la conclusión de que el quechua se originó en la zona central del Perú, entre la costa y la sierra. Otros lingüistas nacionales y extranjeros que han estudiado el tema han arribado a la misma conclusión. Por su lado, Ruth Shady Solís, descubridora de una de las ciudades más antiguas del mundo, como es Caral (casi 5,000 años ), sostiene, retomando lo investigado por Torero, que efectivamente el protoquechua se originó en la costa central, específicamente en Caral.

Sabemos que este idioma dividió en dos: Quechua I Huayhuash y Quecua II Yungay; que el primero ocupó las áreas cercanas a la cordillera Huayhuash donde, entre otros pueblos, está Cajatambo, cuyo lenguaje en proceso de extinción estamos tratando de rescatar.

Sabemos que este idioma dividió en dos: Quechua I Huayhuash y Quecua II Yungay; que el primero ocupó las áreas cercanas a la cordillera Huayhuash donde, entre otros pueblos, está Cajatambo, cuyo lenguaje en proceso de extinción estamos tratando de rescatar.

Relación de palabras relativas a la sociedad y cosas afines (4ta. entrega).

- Acachag: Caliente

- Acachash: Que se ha procedido a calentar.

- Ashinacuy: Buscarse los unos con los otros. Echarse de menos mutuamente.

lunes, 16 de abril de 2018

QUECHUA DE CAJATAMBO , EL MÁS ANTIGUO... 2da. parte.

QUECHUA DE CAJATAMBO, EL MÁS ANTIGUO... 2da. parte de la relación de palabras.

El protoquecua, que se originó al inicio de la presente Era Cristiana, se dividió en el Sig.VII en dos: Quechua Huayhuash y Quechua Yungay. Esta última se subdividió en muchos frangmentos durante su expansión pero el que tomó el nombre de Quechua Chinchay, fue el que logró extenderse por todo el territorio del Imperio Inca, lo que obligó a los incas adoptar como lengua oficial del imperio. El Quechua Huayhuash se mantuvo en el territorio que ocupó inicialmente, zona adyacente a la cordillera de ese nombre, no se expandió ni se dividió. Por tanto, Cajatambo, principal pueblo de esta área territorial, mantiene el quechua cuasi original, con la natural evolución en el tiempo. Como el quechua no tiene alfabeto propio, aquí lo reproducimos tal como suena la pronunciación con excepción de la letra g , cuyo sonido se produce en el paladar.

- Nihuay: Brasa en condiciones de producir fuego.

- Nina: Fuego, candela.

- Ñuchgu: Harina muy fina.

- Oga: Oca (tubérculo andino).

- Ogu: Humedo, mojado.

- Ogui: Color plomo, o gris.

- Pagsa: Una pequeña caída de agua, de modo permanente.

- Parguy: Regar el sembrío.

- Palta: De forma plana; fruto del palto.

- Pascay: Desatar las ataduras.

- Pashpa: Escoriaciones en la piel por efecto de la helada.

- Pashta: Eclosionar, reventar.

- Pata: Espacio horizontal plano en terreno muy irregular.

- Pirga: Muro o cerco construido con piedras.

- Pisay: Barrer, limpiar.

- Pisapacuy: Operación limpieza.

- Pishtay: Degollar un animal.

- Poguy: Entrada de un fruto a la etapa de maduración.

- Puco: Plato o similar labrado en madera.

- Pucro: Cóncavo; terreno de esa forma.

- Punco: Puerta o entrada.

- Puchacnay: Estar de hambre, tener apetito.

- Pushapay: Guiar a la yunta según la orden del gañán.

- Pushay: Conducir a alguien hacia un destino.

- Pushgay: Espuma.

- Puncay: Asiento hecho del tronco de la penca.

- Puru: Porongo; recipiente vegetal para llenar chicha.

- Putu: Recipiente de origen vegetal; se usa como vaso.

- Puquio: Manantial.

- Ragau: Chiquero.

- Raju: Hielo; casquete glaciar.

- Rantiy: Comprar.

- Ranticuy: Vender.

- Rumi: Piedra.

- Rumi-chaca: Puente construido de piedras.

- Runtu: Apareamiento de las aves.

- Rurru: Huevo.

- Sacmay: Barbechar.

- Sagmay: Arrojar piedras.

- Shihua: Especie agrícola convertida en silvestre.

- Shilipa: Ceder gratuitamente parte del terreno en siembra.

- Shilpi: Calar las orejas de ovejas, llamas, etc. como señal.

- Shilpiy: Desmenuzar la carne seca (charqui).

- Shegui: Bebida elaborada con los residuos de la chicha.

- Soglu: Mazorca de granos tiernos (antes de la maduración).

- Suya: Agua limpia. Producto que debe ser denso y no lo es.

- Tarpuy: Siembra. Sembrar.

- Tipina: Instrumento para despancar, hecho de palo.

- Tucsy: Hincar con instrumento punzocortante.

- Tupuy: Medir.

- Uchupa: Comida de los trabajadores. Se sirve al medio día.

- Uchpa: Ceniza.

- Unca: Comida que dan las aves a sus polluelos, pico a pico.

- Ullucu: Olluco, tubérculo andino.

- Upiay: Beber.

- Upshay: Un tipo de trabajo en la siembra de maíz.

- Uriay: Aporcar las papas, maíz u otra siembra.

- Usha: Manada de ovejas.

- Ushay: Termina, da por concluido.

- Ushacancha: Corral de ovejas.

- Yana: Negro.

- Yanapay: Ayuda, colabora.

- Yanuy: Cocinar.

- Yupag: El que cuenta.

- Yupay: Cuenta, encárgate de contar.

- Yupasicuy: Tener confianza en alguien, confiar en algo.

- Waca: Vaca.

- Wachi: Oveja.

- Walpa: Gallina.

- Waluy: Cortar con machete.

- Wasca: Soga.

- Wascachay: Terreno de forma alargada.

- Wayunca: Mazorca muy grande, que se apropia el peón.

- Wera: Gordo.

- Wira: Grasa.

- Wichira: Becerro.

Continuará con la 3ra. parte.

martes, 10 de abril de 2018

QUECHUA MÁS ANTIGUO DEL IMPERIO INCA EN CAJATAMBO.

|

| A la vista el nevado Yarupajá, que es parte de la Cordillera Huayhuash, en cuyas proximidades están los pueblos que en el Sig. VII de nuestra era, adoptaron el quechua HUAYHUASH. |

ElQuechua Huayhuash

Es idioma original de nuestros más remotos ancestros de Cajatambo, Oyón, Huamalíes, Llata, Chiquián, Ocros, Yanahuanca, y otros pueblos vecinos.

AlfredoTorero Fernández y Rodolfo Marcial Cerrón-Palomino,natural de Chupaca - Junín, son lingüistas. El primero ya fallecido y el segundo en plena actividad. En investigaciones realizadas por separado, sobre el origen y expansión del idioma quechua, ambos llegaron a conclusiones en gran parte coincidentes, las mismas que se refuerzan o se complementan con estudios realizados por diversos lingüistas como el norteamericano Gary J.Parker, el holandés Willem F.H. Adelaar, el francés César Itier (aunque éste, también tiene puntos de vista discordantes), etc.

Los dos lingüistas nacionales mencionados, han logrado establecer lo siguiente:

- El quechua se originó al comienzo del primer milenio de nuestra era, en la zona central del Perú, espacio que comprende la costa y la sierra.

- A parir de este núcleo el quechua se expandió, por el Sur y Norte, abarcando todo el espacio territorial que luego fue el imperio de los Incas.

- Que el quechua no fue el idioma original de los incas. Cerrón-Palomino va más allá, recientemente ha logrado descubrir que los primeros incas, procedentes del Altiplano, hablaban el idioma puquina, los siguientes incas tuvieron como idioma el aimara. El quechua fue adoptado casi al final del imperio ( Sig.XV).

Hagamos un paréntesis. En 1994 la arqueóloga peruana Ruth Shady Solís descubre en Caral-Supe, la ciudad más antigua de América (5,000 años), ahora ya reconocida por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad. Las investigaciones continúan y se sabe, por lo pronto, de la actividad comercial que realizaban los naturales de aquí llevando productos de la zona a la sierra vecina. El comercio ha sido el vehículo que permitió la expansión del quechua en general; y en este caso ha podido ocurrir lo mismo.Estos hechos llevan a pensar,en una primera mirada, en la posibilidad de que aquí esté el origen del protoquechua del que nos habla el fallecido lingüista Alfredo Torero.

Retomando los tres puntos arriba mencionados diremos lo que hasta ahora han podido establecer los lingüistas: Existió en la zona central del Perú, al inicio de nuestra era el protoquechua.

Este antiguo idioma se dividió en QUECHUA I (QI) y QUECHUA II (QII), llamados Quechua Huayhuash y Quechua Yungay respectivamente, los mismos que fueron evolucionando por separado hasta que, transcurrido unos unos 600 años, se había producido entre ellos una perceptible diferencia, principalmente en el aspecto gramatical. La evolución continúa en los siglos siguientes, acompañada de más divisiones y la expansión hacia otros territorios, ocasionando la desaparición de las lenguas originarias de esos espacios. Los dialectos quechuas generados en la división fueron evolucionando y expandiéndose sin que eso haya significado una marcada diferencia entre ellos, al contrario, parecían mantener el parentesco, si cabe la expresión. Aquí un ejemplo tomado de Adelaar, que muestra esa sutil diferencia producto de la primera fragmentación:

QUECHUA I (HUAYHUASH):

Muna-ma-nki = tú me quieres

Muna-q = yo te quiero

Muna-ma-nki = tú me quieres

Muna-q = yo te quiero

QUECHUA II (YUNGAY):

Muna-wa-nki = tú me quieres

Muna-yki = yo te quiero

Muna-wa-nki = tú me quieres

Muna-yki = yo te quiero

- QI Huayhuash se expande hacia la parte no-central, abarcando ambos lados de la cordillera del mismo nombre, esto es Ancash, Lima (Cajatambo y la parte alta de Huaura), Junín, Pasco (Chaupihuaranga, Yanahuanca) y Huánuco.

- QII Yungay, de mayor poder expansivo avanza por el sur y por el Norte, bordeando la zona de dominio de QI. Esta rama del quechua Yungay, en los siguientes siglos al VII de nuestra era, durante su expansión, se divide en QIIA,QIIB y QIIC y cada una de estas en otras tres. En el avance por el Sur, luego del declive de la potencia económica de Pachacámac y aun manteniendo su debilitada vigencia, se afinca en este espacio el dialecto quechua Chinchay, proveniente de Chincha Ica, impulsado por el crecimiento de su economía. De todos los grupos de quechua fue éste el que abarcó mayor espacio territorial. Aun cuando por entonces, Sig.XV, los incas hablaban aimara hasta la época deTúpac Inca Yupanqui; y, según Cerrón-Palomino, ante la circunstancia de que el quechua Chinchay se hablaba en casi todo el territorio Chinchaysuyo, por razones de pragmatismo, Huayna Cápac lo adoptó como lengua oficial de todo el imperio.

- Nuestro comentario sobre QI Huayhuash: Cajatambo desde tiempos inmemoriales mantuvo vínculos con los pueblos vecinos como Yanahuanca, Tapuc, Tusi en Pasco; Chiquián, Ocros, Mangas, Pacllón en Ancash; Queropalca, Huamalies, Rondos, Llata, Dos de Mayo en Huánuco; Ambar, Oyón, Andajes, Caujul, y muchos otros. Esa vinculación se debía a necesidades comerciales, laborales y otras. Según Torero, esta área, a ambos lados de la cordillera, es el escenario donde se mantuvo y se desarrolló el quechua, que él precisamente denomina Huayhuash, desde que con la rama Yungay se separaron del Protoquechua, al inicio del primer milenio de la era cristiana. El quechua de Cajatambo es el mismo lenguaje con que se comunicaron entre si los pueblos arriba mencionados, circunstancia que nos pone a todos en el mismo origen de quechua que se expandió por seis países que formaron el Imperio Incaico (rama Yungay). El aporte de Torero, es reconocido por lingüistas nacionales y extranjeros que han estudiado el quechua; pero los habitantes de esa zona geográfica le otorgamos nuestra dosis de confianza al aporte del paisano huachano, por considerar que él mejor que nadie ha podido conocer tempranamente, en su ciudad natal, a los migrantes quechua hablantes de Oyón, Cajatambo, Andajes, Ambar, etc. Materia de estudio a la mano.

NOTA ACLARATORIA.─ En anterior oportunidad, en un artículo habíamos dicho que el quechua nunca se habló en Cajatambo. Nos rectificamos. Sin embargo debemos aclarar que fue una percepción que se mantiene en el sentido que tal quechua de Cajatambo no es el mismo que se habla en Cusco. Hoy luego de leer los trabajos de lingüística de los que menciono arriba, sé que el quechua es una gran familia de dialectos que se desprende de uno antiguo llamado Protoquechua. Uno de los dos primeros en que se divide el protoquechua es Quechua Huayhuash que aun sobrevive en Cajatambo.

Recopilacón de palabras del Quechua Huayhuash que aun tiene existencia en Cajatambo.

Advertencia: La pronunciación de la letra g es glotalizada, parecido a la k. Las demás letras se pronuncian como en castellano.

- Acray: Escoger, imperativo de escoge.

- Agu: Arena gruesa de las acequias.

- Algu: Perro.

- Alpa: Tierra, terreno.

- Aruy: Trabajo, trabajar.

- Asca: Abundante.

- Asua: Chicha.

- Cachi: Sal.

- Cachiputu: Recipiente para guardar sal.

- Camay: Pon:er cosas a disposición de otros.

- Canay: Quemar algo.

- Canapacuy: Incendiar espacios de pastos secos.

- Carca: Bosta.

- Casha: Espina.

- Casha-casha: Matorral de plantas de espina.

- Chagchay: Proceso de masticación de la hoja de coca.

- Chashpush: Que ha sido mojado con agua muy caliente.

- Chashpuy: Rebalsar un liquido en de ebullición.

- Chahua: Crudo.

- Charqui: Carne procesada con sal y secada al sol.

- Chaucha: Una variedad de papas que son menudas.

- Churcuy: Poner cosas en partes altas.

- Churay: Guardar.

- Churpucuy: Empezar a cocinar para un banquete.

- Churu: Soga hecha de fibra de un tipo de agave.

- Chururo: Frutos secos, negros, usados como bolitas

- Cuca: Coca.

- Cuway: Pasa asada a la brasa.

- Cuntu: Tipo de olla alargada hacia arriba

- Galpa: Terreno removido luego de la cosecha de papas

- Curpa: Trozo de tierra compacta.

- Gachu: Planta muy menuda por falta de abono o riego.

- Garay: Dar de comer.

- Garapacuy: Brindar a las gircas con coca y chicha.

- Garuash: Amarillo, coloración del trigal al madurar.

- Garuayan: Está amarillando, está madurando.

- Gashpash: Quemado los pelos (Ejem. al cerdo ya muerto).

- Girca: Los territorios que nos rodean,considerados dioses.

- Gella: Ociosa, ocioso.

- Gora: Mala yerba, maleza.

- Goray: Retirar la mala yerba del sembrío.

- Gormay: Papa muy grande, al que tiene derecho el peón.

- Gutu: Montón de cosas.

- Gutuy: Orden o mandato de amontonar.

- Ilapa: Escopeta, arma de fuego.

- Isco: Cal.

- Isco-puru: Recipiente de cal. Usan para la chagcha.

- Ismictay: Tropezar.

- Ismu: Podrido.

- Jaca: Cuy.

- Jacayan: Está hinchado.

- Jamay: Descansa.

- Janca: Cordillra, pico nevado.

- Janchay: Jala.

- Janchaca: Fajilla con que suben las polleras en la cintura.

- Lagtay: Pegar, adherir.

- Laguay: Orden o mandato de lamer.

- Lantu: Sombra.

- Lantucuy: Ponte a la sombra.

- Lapiy: Aplastar.

- Lashuay: Embarrar.

- Lichi: Leche.

- Luylu: De forma redonda.

- Lupiy: Sacar de raíz una planta.

- Llogtu: Papa de mala calidad.

- Malgash: Que ha pasado hambre, no ha tenido alimentos.

- Machash: Que está borracho, embriagado.

- Margay: Sostener en brazos a una persona o cosa.

- Manca: Olla.

- Maíy: De tu género, de tu estirpe, de tu calaña.

- Matíy: Acondicionar, asegurar la carga sobre la bestia.

- Miluy: Torcer el pescuezo de un animal para matar.

- Milpuy: Pasa el bolo alimenticio, traga.

- Miyuy: Comida, comestible.

- Miyunay: Que está con hambre, con apetito.

- Minya: Condición de operario.

- Minyacuy: Contratar trabajador eventual.

- Mircapa: Fiambre, refrigerio, comida para el viaje.

- Mishki: De sabor dulce. Miel.

- Muski: Olfatea, huele.

Continúa en segunda parte de QUECHUA MÁS ANTIGUO...

d

Suscribirse a:

Comentarios (Atom)